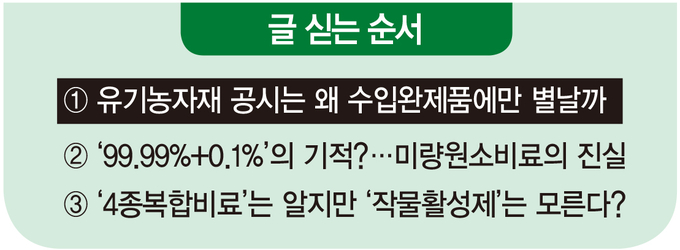

친환경농자재의 불합리한 ‘규제 일변도’ 정책이 새삼 비판받고 있다. 농업인들은 친환경농자재를 사서 쓸 때 제품의 효과와 기능, 그리고 가격이 우선인 반면, 농촌진흥청의 제품 등록·관리 기준은 행정 편의주의에 가깝다는 지적이다.

수입완제품은 외국의 인증서가 있어야만 유기농업자재 등록이 가능하고, 우리나라 비료공정규격에서 비료의 주성분으로 인정되는 황, 아연, 철, 붕소, 구리, 망간, 몰리브덴 등의 미량원소가 0.1% 내외만 들어가면 나머지 99.9%를 물로 채워도 제품가격은 평균 2만원(500㎖)을 웃돌고 있다. 특히 유럽의 선진국을 중심으로 20년 전부터 미래농업의 신기술로 인정받고 있는 ‘작물활성제(Biostimulant)’에 대해서는 아직까지 개념 정의도 제대로 안하고 있는 현실이 우리나라의 친환경자재 등록·관리 수준이라는 비아냥 거리가 되고 있다.

이처럼 ‘유기농업자재 공시기준’에는 수입완제품의 경우 해외 인증기관 등의 증명서(인증서) 제출을 의무화하고 있다. 또 최초 인증(공시)일로부터 3년이 경과할 때마다 추가로 인증서를 제출하도록 규정하고 있다. 따라서 해외 인증서를 취득하지 못한 수입완제품은 아무리 품질이 우수하고 기능이 뛰어나더라도 유기농업자재로 등록(공시)할 수 없고, 해외 인증서를 취득해 국내에 등록(공시)했더라도 3년이 경과한 이후 수입국의 인증서가 계속 유지되지 않으면 인증이 취소되고 만다. 반대로 수입완제품에 사용된 물질을 ‘원료’로 수입해 국내에서 제조한 제품의 경우는 해외 인증서가 없어도 ‘유기농업자재 공시기준’이 정한 시험성적서 등의 해당 자료만 제출하면 등록(공시)이 가능하다.

문제는 ‘친환경’과 ‘유기농’의 모호한 구분에서 비롯되고 있다는 지적이 많다. 관련업계에 따르면 유럽을 비롯한 해외 농업선진국들의 경우 미생물제제나 아미노산 제품 등의 기능성자재(작물활성제)는 친환경적 사용을 주목적으로 하기 때문에 굳이 유기농업 인증서를 취득하지 않더라도 친환경자재사업에 지장을 받지 않는다.

문제는 ‘친환경’과 ‘유기농’의 모호한 구분에서 비롯되고 있다는 지적이 많다. 관련업계에 따르면 유럽을 비롯한 해외 농업선진국들의 경우 미생물제제나 아미노산 제품 등의 기능성자재(작물활성제)는 친환경적 사용을 주목적으로 하기 때문에 굳이 유기농업 인증서를 취득하지 않더라도 친환경자재사업에 지장을 받지 않는다.

특히 농업선진국들이 규정하는 ‘유기농’은 실로 ‘친환경’과 비교할 수 없을 만큼 훨씬 더 엄격하고 완벽한 잣대를 적용하고 있으며, 실제로 유기농 재배면적도 그리 많지 않기 때문이다. 하지만 우리나라는 ‘친환경’과 ‘유기농’을 뚜렷하게 구분하지 않고, 엄격한 ‘유기농’에만 잣대를 대다보니 오히려 친환경농자재 시장을 위축시키고 있다는 지적이 많다.

이렇듯 모호한 ‘유기농업자재 공시기준’은 해외의 우수한 품질과 기능을 지닌 친환경농자재의 진입장벽을 만들고 있다. 물론 수입완제품에 대한 해외 생산시설이나 공정의 현지실사가 어려워 해외 인증(공시)관련 증명서를 필요로 할 수도 있겠으나, 농업선진국들의 유기농업자재 기준은 분명 우리나라와 확연히 다른데도 해외 인증(공시)관련 증명서를 반드시 제출해야 하는 등록서류로 규정하는 것은 선뜻 이해하기 힘들다는 반응이 지배적이다.

더구나 수입완제품의 국내 인증(공시)에 필요한 ‘해외 인증서’의 경우 국가기관이 아닌 OMRI(Organic Material Review Institute)나 ECO-CERT(프랑스 유기농 인증기관) 등에서 발급하는 자료(서류)를 요구하고 있다는 점이다. 친환경농자재업계 관계자는 이를 두고 “친환경유기농자재 공시제도 도입 당시의 국내 여건상 OMRI 등의 기준을 벤치마킹할 수밖에 없었겠지만, 이제는 우리 여건에 맞는 다양한 기준을 마련할 때도 됐다”며 “지금과 같은 불합리한 규제는 반드시 개선돼야 한다”고 지적했다.

더구나 수입완제품의 국내 인증(공시)에 필요한 ‘해외 인증서’의 경우 국가기관이 아닌 OMRI(Organic Material Review Institute)나 ECO-CERT(프랑스 유기농 인증기관) 등에서 발급하는 자료(서류)를 요구하고 있다는 점이다. 친환경농자재업계 관계자는 이를 두고 “친환경유기농자재 공시제도 도입 당시의 국내 여건상 OMRI 등의 기준을 벤치마킹할 수밖에 없었겠지만, 이제는 우리 여건에 맞는 다양한 기준을 마련할 때도 됐다”며 “지금과 같은 불합리한 규제는 반드시 개선돼야 한다”고 지적했다.

다른 관계자는 또 “이태리의 경우 자국의 기준에 따라 공정한 심사를 통과한 제품생산회사의 ‘브랜드’를 친환경농자재 인증기준으로 삼고 있으며, 중국 역시 비료등록 절차나 기준에 유연성을 발휘하고 있다”고 우리나라 현실을 안타까워했다.

국내 친환경농자재시장은 이미 제품의 ‘기능’과 ‘품질’이 경쟁력을 가르고 있다. 농업인들은 이제 가격이 다소 비싸더라도 제품의 효과만 좋으면 주저하지 않고 사서 쓴다고 말한다.

그러나 수입완제품 판매회사의 경우 유기농자재 인증(공시)을 받지 못해 지자체 지원사업에 포함되지 않아 ‘하이퀄리티’를 자신하는 제품의 시장 확장성이 더디기만 하고, 농업인들 역시 제품 선택의 폭이 그만큼 제한적일 수밖에 없는 현실에 직면하고 있다.